Sambleben

Unser

Ausflug beginnt in Schöppenstedt, 25 km östlich von Braunschweig

an der Südseite des Elms gelegen.

Wir fahren vom Marktplatz kommend in östlicher Richtung und biegen kurz vor Eitzum links ab auf eine Birkenallee, von der man eine herrliche Rundumsicht hat, und erreichen Sambleben.

In Sambleben

fahren wir Richtung Schö ppenstedt

und biegen nach 200 Metern rechts ab auf die Straße nach Kneitlingen.

Unmittelbar an der Abzweigung sehen wir auf der rechten Seite das im

Bereich eines großen Rittergutes gelegene

Barockschloss,

1701 aus massiven Elmsteinquadern mit großer Wahrscheinlichkeit

erschaffen von dem Braunschweiger Baumeister Hermann Korf

(Architekt der abgerissenen Schlösser in Braunschweig und Salzdahlum) auf den

Grundmauern einer ehemaligen, von einem Wassergraben umgebenen Burg.

ppenstedt

und biegen nach 200 Metern rechts ab auf die Straße nach Kneitlingen.

Unmittelbar an der Abzweigung sehen wir auf der rechten Seite das im

Bereich eines großen Rittergutes gelegene

Barockschloss,

1701 aus massiven Elmsteinquadern mit großer Wahrscheinlichkeit

erschaffen von dem Braunschweiger Baumeister Hermann Korf

(Architekt der abgerissenen Schlösser in Braunschweig und Salzdahlum) auf den

Grundmauern einer ehemaligen, von einem Wassergraben umgebenen Burg.

Im hohen

Giebel

des Risalits(3)

über dem Haupteingang entdecken wir die Wappen Thedels II. von

Cramm und seiner zwei Frauen Augustine Christiane von Cunningham

und Frida Dorothee von Schlegel.

Im hohen

Giebel

des Risalits(3)

über dem Haupteingang entdecken wir die Wappen Thedels II. von

Cramm und seiner zwei Frauen Augustine Christiane von Cunningham

und Frida Dorothee von Schlegel.

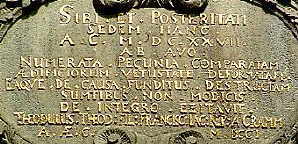

Die barock(1) eingefasste Kartusche(2) zeigt eine lateinische Inschrift, die ins Deutsche übersetzt wie folgt lautet:

„Für sich

und

seine Nachkommen hat diesen von seinem Großvater mit barem

Gelde 1627 erworbenen Adelssitz, dessen Gebäude vom Alter zerfallen waren und

deshalb bis zum Grunde niedergelegt wurden,

mit großen Kosten ganz neu im Jahre 1701 aufgebaut Theo

bis zum Grunde niedergelegt wurden,

mit großen Kosten ganz neu im Jahre 1701 aufgebaut Theo dul von Cramm.“

dul von Cramm.“

Allerdings

wurde beim Aufbau wahrscheinlich aus finanziellen Gründen der auf der

Rückseite des Schlosses geplante Gartenflügel, der sicherlich eine

prunkvolle Haupttreppe und einen Festsaal

aufweisen sollte, nicht

vollendet. Der geplante Zugang zu dieser Treppe wurde durch kaschierte,

ursprünglich bemalte Fenster ersetzt.

Die

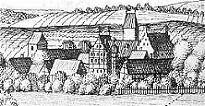

Wasserburg, hier 1656 nach einem Stich von Merian(4),

gehörte zuvor dem Geschlecht derer von Sambl eben und gelangte nach

dessen Aussterben aus herzoglichem Besitz, wie in der Inschrift erwähnt, 1627

an Jakob von Cramm.

eben und gelangte nach

dessen Aussterben aus herzoglichem Besitz, wie in der Inschrift erwähnt, 1627

an Jakob von Cramm.

Sehenswert

ist

die gegenüberliegende

Kirche

mit ihrer Rokokoauss tattung(5)

aus unbemaltem, wundervoll nachgedunkeltem Tannenholz. Das Kirchenschiff wurde

1774 geweiht, der Turm ist aus älterer Zeit. Die Orgel ist ein

Kleinod und wurde erstmals im Kirchenbuch 1776 erwähnt. Im Inneren der

Kirche befindet sich das Grabdenkmal ihres Erbauers Franz J. von Cramm

(1708 bis 1770) und der Grabstein des Ritters Ludwig von Sambleben

aus

dem Jahre 1560. Es spricht vieles dafür, dass die Kirche auf den

Grundmauern einer noch älteren aus dem Jahre 1666 errichtet wurde.

tattung(5)

aus unbemaltem, wundervoll nachgedunkeltem Tannenholz. Das Kirchenschiff wurde

1774 geweiht, der Turm ist aus älterer Zeit. Die Orgel ist ein

Kleinod und wurde erstmals im Kirchenbuch 1776 erwähnt. Im Inneren der

Kirche befindet sich das Grabdenkmal ihres Erbauers Franz J. von Cramm

(1708 bis 1770) und der Grabstein des Ritters Ludwig von Sambleben

aus

dem Jahre 1560. Es spricht vieles dafür, dass die Kirche auf den

Grundmauern einer noch älteren aus dem Jahre 1666 errichtet wurde.

Ein wahres Schmuckstück ist das südlich der Kirche zu findende Pfarrhaus.

|

(1) Barock |

Kunststil von etwa 1600 bis 1750 in Europa, charakterisiert durch Formenreichtum und üppige Verzierungen. |

|

(2) Kartusche |

Schild mit reich dekoriertem Rahmen (zur Aufnahme von Inschriften, Initialen, Wappen); besonders als architektonisches Ziermotiv. |

|

(3) Risalit |

Vorwiegend bei barocken Profanbauten vortretender Gebäudeteil, z.T. mit eigenem Dach und Giebel (Mittel-, Eck- und Seitenrisalit). |

|

(4) Merian |

Merian, Matthäus, d. Ä., * Basel 22. 9.1593, † Langenschwalbach(heuteBadSchwalbach) 19. 6.1650, schweizer. Kupferstecher und Buchhändler. Vater von Maria Sibylla M.; 1624 übernahm M. den Verlag seines Schwiegervaters J. T. de Bry in Frankfurt am Main; brachte Sammelwerke heraus, eigenhändig illustriert, v.a. die berühmten Städteansichten in M. Zeilers›Topographia‹; auch Stadtpläne. |

|

(5) Rokoko |

Im 18. Jahrhundert breitete sich dieser Baustil, der in den Pariser Stadthäusern seinen Ursprung hat, schnell in Europa aus. Auch in der Malerei und beim Möbelbau. Typisch sind goldbemalter Stuck und dekorative Schnitzereien. |

uDiese Seite ausdrucken (Nahezu optimaler Ausdruck im Querformat)