Bartensleben

Über

Morsleben

kommend, mit seiner besuchenswerten

romanischen Kirche, ausgestattet mit einem

wuchtigen Wehrturm und rätselhaften, wahrscheinlich auf den Beginn der

Christianisierung zurückgehenden Bildsteinen

versehen, machen wir rechts abbiegend einen Abstecher nach

Groß-Bartensleben.

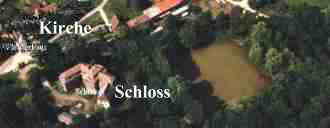

Der östliche Flügel des ehemals stattlichen Schlosses wurde im 15./16. Jahrhundert auf den Grundmauern einer im 12. Jahrhundert erbauten Wasserburg errichtet.

Die Geschicke der Burg wurden über Jahrhunderte von der Familie von Veltheim gelenkt. Das Schloss kam durch einen Lehensbrief des Erzbischofs von Magdeburg am 18. Oktober 1400 in den Besitz Ludolfs I. von Veltheim. Hilmar I. von Veltheim wurde 1467 wiederum mit Bartensleben belehnt.

1757 bezogen Heinrich Adrian von Veltheim und seine Frau Amalie von Rheden als das Anwesen und erweiterten den Bau um die mittleren und westlichen Flügel. Die Innenräume, speziell der Salon, der Garten- und Stucksaal, erhielten eine Rokokoausstattung(1) von höchster Qualität.

Den Mittelpunkt bildete das Treppenhaus mit zweiseitigen Aufgängen und Galerie. Dieser Komplex wurde zu Zeiten der DDR herausgerissen und durch einen komplexen Fahrstuhltrakt ersetzt.

Zu gleicher Zeit wurde der

wahrscheinlich ehemalige Barockgarten(2)

in einen großen englischen Lands chaftspark mit Baum- gruppen,

Solitärbäumen und

einen hinter dem Schloss angelegten Teich

umgewandelt.

chaftspark mit Baum- gruppen,

Solitärbäumen und

einen hinter dem Schloss angelegten Teich

umgewandelt.

Der rechts abgebildete Ausschnitt aus einem verschollenen Gemälde zeigt das Schloss im Jahre 1820.

Vor Errichtung der unseligen Mauer durch die Machthaber der DDR verließ die Familie von Veltheim 1945 nach der Zwangsenteignung das Schloss und flüchtete nach Westdeutschland.

Bald darauf diente der ehemals stolze Bau als Altenheim. Viele der wertvollen Ausstattungen wurden im Zuge des Umbaues unbedacht vernichtet.

Heute, nach Untergang der DDR, befindet sich das Schloss wieder in Privathand. Allerdings nicht in derer der Familie von Veltheim. Doch diese, vertreten durch Jobst und Nikolaus von Veltheim, ist auch nach dem Fall der Mauer Bartensleben treu geblieben und auf das ehemals zum Schloss gehörende Gut zurückgekehrt.

Der in seiner ungepflegten, aber schönen Wildheit noch vorhandene Landschaftspark ist aber schon jetzt einen Besuch wert. Und auch einen Rundgang um den Teich sollte man nicht versäumen, denn wiederholt können wir dabei einen Blick auf die Rückseite des Schlosses werfen, der durch das Grün der Bäume verschönt wird (Stand 08/2004).

In

nur 200 Meter Entfernung

treffen wir auf ein Kleinod. Auf die etwas versteckt liegende ehemalige

Patronatskirche

der Familie von

Veltheim. Erbaut wurde sie auf dem Grundstück einer ehemaligen

Burg, die von der Familie von Bartensleben, verschwägert mit der

Familie von Veltheim, bewohnt wurde. Später errichteten die

Bartenslebens die Burg in Wolfsburg und nahmen sie zu ihrem

Domizil.

In

nur 200 Meter Entfernung

treffen wir auf ein Kleinod. Auf die etwas versteckt liegende ehemalige

Patronatskirche

der Familie von

Veltheim. Erbaut wurde sie auf dem Grundstück einer ehemaligen

Burg, die von der Familie von Bartensleben, verschwägert mit der

Familie von Veltheim, bewohnt wurde. Später errichteten die

Bartenslebens die Burg in Wolfsburg und nahmen sie zu ihrem

Domizil.

Urkundlich erstmals erwähnt

wurde die ehemals rein

romanische(3)

Kirche 1120. In dieser ursprünglichen Art noch erhalten ist der Eingang.

Die Beschläge der Tür sind noch ein Relikt aus dieser Zeit.

romanische(3)

Kirche 1120. In dieser ursprünglichen Art noch erhalten ist der Eingang.

Die Beschläge der Tür sind noch ein Relikt aus dieser Zeit.

1408 wurde das Patronat über die Kirche auf die Familie von Veltheim als Eigentümerin des Schlosses übertragen. Diese hatte sodann sowohl die Pflicht zur Unterhaltung der Kirche als auch das Recht auf Bestimmung eines eigenen Pfarrers und Errichtung eines Erbbegräbnisses.

1530 wurde die Kirche verlängert und die ursprüngliche Apsis abgerissen. 1620 erfolgte der Einzug des jetzigen Kreuzgewölbes im Kirchenschiff.

Das Innere beherbergt

mehrere Epitaphe(4)

der Familie von Veltheim. Unmittelbar neben dem Eingang das

des Achim von Veltheim. Rechts neben dem Altar befinden

sich das der von Agnes von Veltheim, Geborene

von Trotha, und daneben das ihres Sohnes Christopher, der bereits

mit zwölf Jahren verstarb.

Der mit zahlreichen kunstvollen Holzschnitzereien versehene Altar wurde 1676 von Mathias Hermann aus Helmstedt geschaffen. Mittelpunkt bildet ein auf Holz geschaffenes Gemälde mit dem Abendmahl.

Dem Eingang gegenüber sind auf einer Empore(5) die ehemals der Familie von Veltheim vorbehaltenen Plätze zu finden. Wie damals allgemein üblich, in Abstand vom „gemeinen Volk“ und nur durch einen gesonderten Eingang zu erreichen.

Das

noch vor wenigen Jahren frei zugängliche Erbbegräbnis befindet sich

hinter der Tür links vom Altar. Dort ruhen, nach vielen Störungen jetzt endlich,

insgesamt 35 derer von Veltheim in ihren Särgen.

Das

noch vor wenigen Jahren frei zugängliche Erbbegräbnis befindet sich

hinter der Tür links vom Altar. Dort ruhen, nach vielen Störungen jetzt endlich,

insgesamt 35 derer von Veltheim in ihren Särgen.

Das genaue Ursprungsjahr der Orgel ist nicht mehr feststellbar. Bekannt ist, dass sie 1840 restauriert wurde. Und erst vor wenigen Jahren wurde sie kunstvoll repariert und ertönt jetzt, wie uns Herr Krumm hier überzeugend demonstrierte, wieder mit herrlichem Klang.

|

(1) Rokoko |

Im 18. Jahrhundert breitete sich dieser Baustil, der in den Pariser Stadthäusern seinen Ursprung hat, schnell in Europa aus. Auch in der Malerei und beim Möbelbau. Typisch sind goldbemalter Stuck und dekorative Schnitzereien. |

|

(2) Barock |

Kunststil von etwa 1600 bis 1750 in Europa, charakterisiert durch Formenreichtum und üppige Verzierungen. |

|

(3) Romanik |

(1050-1230). Bauformen römischer, fränkisch-karolinischer, arabischer Herkunft. Halbkreisförmige Rundbogen. Große ebene Flächen. Dicke wehrhafte Mauern. |

|

(4) Epitaph |

Gedenktafel mit Inschrift für einen Verstorbenen an einer Kirchenwand oder an einem Pfeiler. |

|

(5) Empore |

In der kirchlichen Baukunst über den Seitenschiffen gelegenes, zum Kirchenraum geöffnetes galerieartiges Obergeschoss. |

Quelle: Herr Siegfried Krumm, Bartensleben, der sich aus Liebe zu seinem Ort und steter Verbundenheit zu der Familie von Veltheim um den Erhalt der Kirche verdient gemacht hat.

Wir fahren die Strecke zurück und

biegen rechts ab Richtung Bad Helmstedt.

Tipp:

Sollte n

Sie von April bis in den Sommer hinein diese Fahrt

unternehmen,

so machen Sie in Richtung Walbeck noch einen kurzen Abstecher nach

Schwanefeld.

Denn dort nistet hoch droben auf dem Kirchturm ein Storchenpaar.

Und vielleicht entdecken Sie auf dieser Strecke auch noch wie wir einen

großen Schwarm der über die Felder elegant gleitenden Milane.

n

Sie von April bis in den Sommer hinein diese Fahrt

unternehmen,

so machen Sie in Richtung Walbeck noch einen kurzen Abstecher nach

Schwanefeld.

Denn dort nistet hoch droben auf dem Kirchturm ein Storchenpaar.

Und vielleicht entdecken Sie auf dieser Strecke auch noch wie wir einen

großen Schwarm der über die Felder elegant gleitenden Milane.

uDiese Seite ausdrucken (Nahezu optimaler Ausdruck im Querformat)